夏天开始,我们的主角利里游荡在银色的城市;颓丧音乐大潮中,他甘愿stay ugly;每一次在破败舞台上的狂欢,总像是“赶在熄灭之前作最后一次燃烧”;面对“四面八方都是被复制的风景”,他想,不如向下吧,“从高处降临 ”然后放火。

今年4月底,在Lonely Leary(孤独的利里)第一张专辑正式上架前,我和乐队三名成员进行了一场旷日持久的长谈。时隔两个月,乐队即将正式踏上全国巡演;当我再次梳理这些文字时,依然会被他们的幽默与真实所触动。在被自家厂牌形容为“如同陷入泥沼的野狗挣扎着作无所适从的嚎叫”的声音下,利里的形象尤为血肉分明——他们的生命力如同那刺穿音墙的失真般坚实又锋利。

究竟是什么原因让一支本来就准备“一发走人”的大学乐队坚持到了发片、全国巡演的今天;后朋克“说唱”是怎样炼成的;首张专辑的录制过程中有什么难忘瞬间;劲酒对中国摇滚乐有多大作用;穿过公园就到了哪;鼓手李保宁又痛恨什么……10分钟,请读完这篇详实的访谈录,让我把三个好青年介绍给你。

无:无解音乐网 宋:吉他手 宋昂 邱:贝斯手 邱驰 李:鼓手 李保宁

——关于乐队早年的演出与成立——

无:宋昂听说采访第一反应是邮件访问。利里都是很内向的人么?因为比如采访一些能说会道的艺人,他们会直接说好啊,一起吃饭聊。

宋:也不全是,邮件比较利于给我们一些可以思考的空间。

邱:对,邮件采习惯了。我当面说话有点结巴。

李:我觉得最主要的是不知道还可以选择当面聊。

无:我其实最早听到Lonely Leary已经感觉是不少年前的事了。你们最早是在北京哪个场地演出的?老What么?

邱:其实是School,2014年。

李:School的“学校霸王”,非常感谢主办geigei。

Lonely Leary在北京的第一场演出是School的“定番”——“学校霸王”

宋:第二场在XP。

邱:和Low Bow、Nakoma、秘密俱乐部。

北京第二场,小萍

无:那我看的还真是第二场。我记得Low Bow挺贫、挺逗的,然后还有个乐队挺噪的。后来我问朋友特躁的乐队叫什么才知道你们的名字,日后也慢慢开始会留意。你们现在怎么描述早期的风格?

邱:当时那真是瞎胡演,也没什么歌;最早还真没什么所谓的风格。

无:当时大家共同喜欢的乐队有哪些?组乐队的出发点是不是因为有共同喜欢的乐队?

李:出发点是大家都会各自的乐器,又有闲功夫,还有场演出。

邱:当时我快毕业了,练了好几年吉他也没组个乐队,觉得遗憾。所以,6月份毕业, 3月份临时组了这个乐队,然后临毕业的时候自己给自己组织了一场演出算还愿了。我上大四的时候李上大三,宋上大二。所以临毕业几个月前,我也基本不认识他们两个。到了考完研没事了,想组乐队的时候,想起来之前有朋友介绍了宋给我;然后,宋把李介绍过来了——他俩之前一起学乐器。

无:听着挺有年代感的。当时这场演出,邱驰弹的也是吉他?所以当时的乐器分配和现在不同?

邱:一开始我和宋都想弹吉他,寻思再找个弹贝斯的;找不到,我就改行了。

无:你这是保罗·麦卡特尼啊。那宋昂和保宁为什么选择吉他和鼓呢?

宋:一般最早喜欢上摇滚乐的第一反应就是想学吉他

李:啊,带劲吧。反正高中的时候听摇滚乐最容易吸引我的就是鼓。

无:嗯,保宁不一般。

邱:保宁不是池中物。

宋:爆裂鼓手。

李:也可能是坐着比站着舒服。

邱:当时演完的话我就要毕业撤了,他俩继续呆在大学城上学。

2012年,Lonely Leary大学首秀

无:所以,当时觉得这个乐队就是一次性的么?

邱:有点。

宋:我倒感觉乐队还可以继续。

邱:其实还有个契机,就是演完之后有个哥们又拉我们去外地演了一场。(结果,我们)演得稀巴烂。(于是)心有不甘,觉得也排了好几个月,翻别人的歌还翻得这么差,那不行!

虽然演砸了,但这场“穴”某种意义上成全了Lonely Leary

无:一起排练的第一首歌是什么?

邱:《Stay Ugly》是我们后来排出来(自己写)的第一首歌;至于最早一开始排的,好像是地下婴儿。

无:哪一首已经无从考证了?

邱:好像是《觉醒》?“现在世上比较乱”那首……那不对,是《种子》。

无:你们后来还演过这首么?

邱:这个真没演过,演过《几公斤蔬菜》。

无:RIDE一起排练的第一首歌是《I Wanna Be Your Dog》,他们来北京返场的时候也演了这首。我觉得你们也可以一起回味一下,再排一下《种子》。

邱:哈哈,倒也行。

——关于平时听什么、创作心境与创作方式——

无:所以这张专辑中最早创作的作品肯定是《Stay Ugly》,那专辑里最新创作的是哪一首?

邱:《去青年宫路》。这个歌16年夏天做出来的,歌词有一半是在录音时完成的。

无:从技术、方法、心境的角度看, 16年的创作和12年的创作有什么不同么?

李:学生属性变成社会属性吧。

宋:生活环境的变化对我们有一些影响,每一个阶段接触的音乐也都有些不一样。

邱:本质上都是“碰”,看一部分运气。

无:经过这么多年,你们在创作上已经很有默契了么?

邱:其实没那么有,倒也是好事;太有默契估计就油了;碰出来的意外一般是最好的部分。

无:所以现在还在享受大家在实验中互相“碰撞”的感觉没?

无:最近都听些什么?

宋:我最近坐车时会听一些90年代的粤语流行歌或者是一些电视剧原声。哦,对,我最近还一直在循环一张Pavement的精选集。

邱:约翰·列侬以及《重返荒湖》。

李:随机吧,每天缓一个小时的。如果谁出了新专辑就听谁的。

无:我其实对贝斯手和鼓手在听什么一般会更感兴趣,因为问出来的结果总出乎意料。

李:我听歌大部分为解闷儿,不为学习,我,鼓手,不求上进。

邱:我其实主要作为主唱,弹贝斯是填充作用。

无:贝斯虽说是填充,感觉也是有特色的,跟点了火药桶一样。

李:对,他爱吃辣。

宋:半瓶辣椒油起步。

邱:都是狠撸琴弦为主,没啥复杂的riff和音阶——弹多了没法唱了。

无:歌词都是一个人写的么?

邱:是,我来这一块。

无:歌词的表达比较抽象,很多时候是用简短语句描述一个不太明确的场景/空间。很碎片化,也很有镜头感。灵感的来源?

邱:要说灵感主要还是溜大街。

无:这种短促的唱法和语句形式呢?有没有任何影响可循?

邱:唱法方面我感觉本能多点……相对于弹琴的时候所受的影响来说。因为我们一般先把吉他贝斯鼓的编排编好最后加唱,所以到那时候留给唱的可能性已经不多了——毕竟歌本身和弦走向少,速度也快——往往听上去像说唱的方式好像还合适一些。

无:所以创作的基本方式是先有吉他riff?

邱:先是吉他或贝斯的一小段动机,然后吉他贝斯大致碰出来一个配合,再看看这种配合能走一个怎样的结构——循环、传统的主副歌或者是更有趣的;结构大致有个方向就加上鼓再排,这个过程中结构基本就有了;最后加词和唱。基本是这样。

——关于设备与噪音制造——

无:宋昂用的琴好像很有意思。有几把琴?都是什么牌子的?几块失真效果器?对吉他噪音和音色有什么自己的哲学么?

宋:目前有三把琴:Italia Mondial、Rickenbacker 330、山寨Fender。失真用的是Turbo Rat、Thee Ffuzz Warr Overload、自制Fuzz Factory。

邱:山寨Fender其实是我的。

是的,宋昂发的新图中已经看不到Turbo Rat; 是的,Death By Audio Thee Ffuzz Warr Overload限量500块!

无:我认识很多鼓手不喜欢看吉他手鼓捣效果器。如果宋昂一直在排练时里玩效果器,钻研效果,保宁会不会烦躁?

宋:(他)极其烦躁,对于噪音保宁很是反感。

李:我经常想把他杀了。尖锐刺耳,他居然不为所动。不过最极端的情况也就是,我乱砸一通,然后看宋昂,他就像没听到一样;也可能就是没听到。

无:那现场演出来的曲子,实际上已经是抵制宋昂效果器实验的结果么?所有歌曲成品都是平衡旋律、结构、噪音的产物?

邱:已经阉割了一遍了。

李:合理运用,突出一个“合理”。

邱:杨海菘录音的时候也阉了一部分。

——关于新专辑以及专辑的录制——

无:如果说以前演出上的歌是合理运用(阉割)的结果,那专辑是什么情况?以前的尖利刺耳在专辑中收敛了不少——现在,乐器间的层次能被辨析清楚了,歌词也可以听清楚了;这样的制作方向是在录制前就规划好的么?如何看待现场与唱片风格的差别?

邱:专辑大概呈现的理念大概是:平的地方特别干净,噪音的段落加倍的噪。

宋:专辑会录很多轨吉他旋律和层次也更为突出。

无:我其实觉得噪音现场最微妙的地方在于要失控又没失控的那个边缘。

邱:噪音这东西完全是宋昂来控制的,他(更)有发言权。

无:宋昂你觉得呢,录音的整个过程是收敛的状态么?

宋:也没故意克制。

邱:收敛这事其实是杨海菘负责。

无:录音的过程是否顺利?有没有什么有意思的插曲?

李:不不,我们第一次录音,啥都不懂,本来以为老杨作为制作人会在我们每次录完一首歌以后都给出意见,但是并没有,前几天录完底子录的我们都很疑惑,但是也羞于表达,所以老杨说看别人录音录完都很开心,我们越录越丧。后来底子录完以后老杨给了很多建议,我们才感觉豁然开朗。

无:所以老杨是把问题都集中先记下来么?

李:是吧,应该是在我们录底子的时候就有想法了。

邱:录底子的过程除了特别明显的硬伤要重录,当时就会提。除此之外倒不会有什么问题,但肯定会记下些想法。我录唱的时候很多地方也是往死里喊(最终混音的效果听起来依然是正常的);没正经录过唱,真到录的时候太紧张,往那一站浑身难受。实在没办法,我就上去找超市买点酒——啤酒+劲酒。

无:哈哈,劲酒绝对是中国最摇滚的酒。

邱:灌到忘我而又不至于倒下的时候,一口气唱好几遍。这时候其实就自我感觉越来越好了。之后在控制室里瘫坐到清醒。其实这不是个办法,以后得改。

宋:还蛮顺利的。对我印象比较深的是录音最后一天我们和杨海崧围在一起听Dear Eloise 翻唱罗大佑。

无:感觉宋昂是录得最开心自在的。

邱:他带病录了半程,其实是最痛苦的一个

宋:我中间重感冒,不停咳嗽。

无:致敬致敬,都是战士。专辑的标题是怎么来的?还有封面照片的故事?

邱:来自偶然。去年母带做出来开始想专辑题目。想了好几天,想出来的都有点稍显做作。有天我去高碑店办事,正好那里离杨海菘当时的Psychic Kong录音棚不远,隔着一个兴隆公园。当时Backspace正在录专辑,我就打算办完事去看一眼。去了之后,Backspace正在那里录,杨海崧坐控制室里听。我就在控制室里和杨海崧聊了聊专辑名字的问题。聊了一会他们乐队也录完了一首歌,从棚里出来进到控制室,看见我在那很意外,问我打哪过来的。我说,“我在高碑店办事,离这挺近,穿过公园就到了。”然后专辑名就出来了。

无:照片呢?

邱:一个在英国留学的朋友有一天在豆瓣上发了几张翻拍的底片,是她一个爱好在旧货市场收集底片的朋友买来的。

无:所以没人真的知道照片中的故事到底是什么样吧?

邱:能知道的信息就是,它们是上世纪60年代一个叫奥古斯特的人拍摄的家庭照片。拍得真的很好。所以,我托英国的朋友扫描了一些发给了我,用做专辑的封面封底和内页的设计。

无:这种感觉在我看来倒是和Lonely Leary的歌词感觉有点类似——一个画面,描述清晰的场景,可是猜不全到底是什么样的故事。

邱:对,我觉得就算这些故事在自己心里是清晰可见的,但是(也可以)用语焉不详的方式讲述出来;这种呈现出来的多义性是最有意思的。无论是歌曲的作者还是听众,谁都没有能解释这些歌曲的权威。

无:那这张专辑中有没有较为统一想传达的信息?

邱: 统一信息我觉得文案的形容就足够了:“《穿过公园就到了》是一张在夏天开始的时候歌唱关于冬天事物的唱片。它生于烟头的余烬、白色电灯的光线和冷清的季节。它有关铁皮围墙漫长延伸的街道,有关有长椅和冬青树丛的公共场所,有关城市和头脑里未试探的土地,以及每一个在无聊的游荡中度过的下午时间。”反正在我看来这就是对要传达信息最准确的描述了。这是鄙人写的,所以自认还算准确。哈哈。

无:利里是谁、他为什么孤独也是希望大家自行解读的么?

邱: 这个倒是有来头的。乐队组了几个月以后临近演出但也没起名字,很急迫。想了一个方式,就是在豆瓣找老动画片看看有没有可能性。结果找着了这个,就用下来了。

无:你们自己看过这个动画么?

邱:当时还是临时看了一下的。一部短片,其实还不错;(调子)挺冷的,不能算给小孩看的片子。就是“莉里”这个名字太女性化了;正好有“Leary” 这个英文姓氏可以对上“利里”的发音, 还变了性;还有对LSD之父Timothy Leary的一种暗指。

——关于接下来的全国巡演——

无:新专辑发布后的演出会与以往我看过的Lonely Leary演出有什么不同么?

邱:得有新歌

宋:换了把琴,声音好听,对现场的可操控性更强一些吧。

邱:(他)挺喜欢(琴)的感觉;保宁换了世界顶级镲片;我自己“stay ugly”。

宋:我(的新琴)投机买的便宜货,保宁最贵。

李:我已经想把这套镲片卖了,换个差不多的。我觉得我不配。

邱:其实吉他换了现场声音就很不一样了。

李:我并没有听出来!

——关于篮球、叛逆与嫉恶如仇——

无:巡演还会穿足球、篮球队服么?你们是哪队球迷么?

宋:其实是篮球背心。

李:我被逼的。

宋:保宁痛恨篮球。

无:保宁痛恨的东西很多啊。

宋:叛逆。

邱:他痛恨篮球和噪音以及社会上一切不合理的现象。

李:说的准确无误。

无:你们分开了么?还在排练室坐一排呢么?

宋:还没。贴得很紧。

无:那来一张自拍合影怎么样?采访配上这样的照片,读者也会觉得亲切。

——完——

文、Q&A、编辑:Ivan Hrozny

摄影:Ivan Hrozny、松本南国、Lonely Leary

校对:香菇、Tino

演出推荐

兵马司呈现

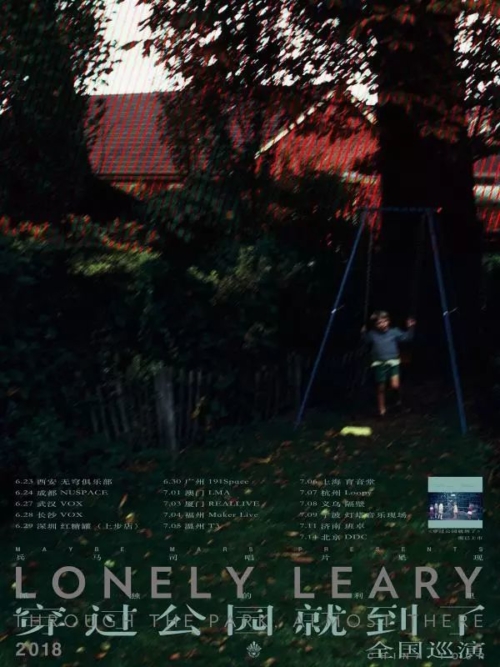

LONELY LEARY《穿过公园就到了》2018全国巡演

1 Comment