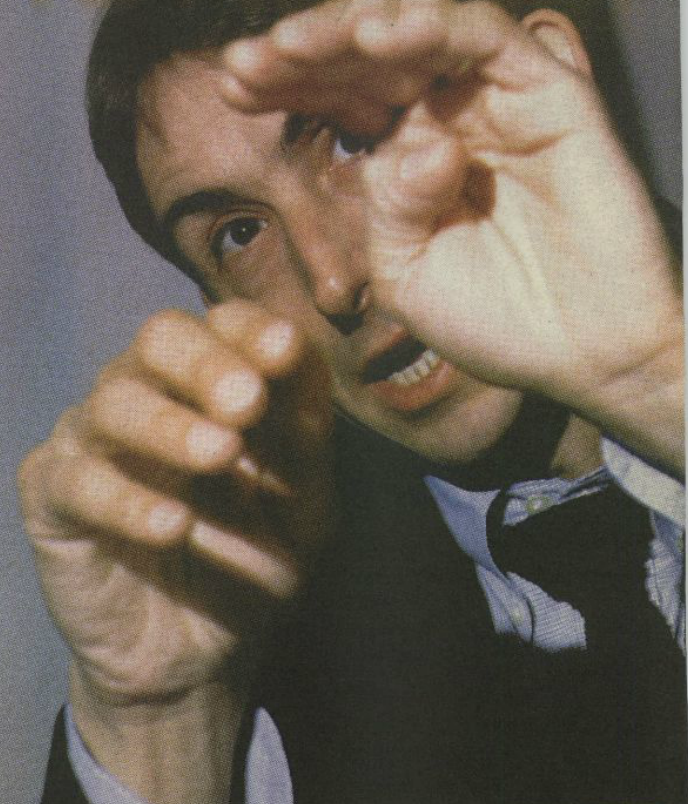

一周前,Talk Talk的主唱Mark Hollis驾鹤西去,众音乐人、乐迷与媒体纷纷献上敬意。

纵观Talk Talk变幻莫测的音乐生涯轨迹,无论是华丽经典如合成器流行乐专辑《It’s My Life》,成熟多姿如艺术流行乐专辑《The Colour of Spring》,又或是意味深长的即兴绝唱《Laughing Stock》;Mark Hollis作为乐队主脑制造的原创性声音,为后世乐队留下了不可估量的宝贵财富,也奠定了自己在当代流行音乐史上独一无二的地位。

无解在此选择翻译了Mark Hollis在专辑《Spirit of Eden》面世后,与BBC广播一台主持人Richard Skinner的一次对谈。访谈的焦点——这张1988年发行、录制由乐队全权掌控、制作时没有经费封顶、90%以上录音素材被弃用的专辑,现在可谓Talk Talk的神来之笔;当年,它的独特氛围、“怪异”处理方式和反商业特质,却令媒体大跌眼镜,让乐迷不知所措,甚至因其“技术不达标”成为了EMI唱片公司与乐队因合同纠纷,闹至公堂的导火索。从一审败诉、到终审胜诉;从毅然离开EMI,到转投Polydor;Mark Hollis带领Talk Talk一路执著不悔,最终在新厂牌再创辉煌,以一张毫不妥协、艺术化表达淋漓尽致的《Laughing Stock》为乐队生涯画上了至高的句点。

再多的缅怀,对于这位腼腆又倔强的天才都不为过。我们希望借Mark在采访中自述的创作原则、艺术理念和对社会的担忧等丰富角度,让大家能更加了解,他作为一个音乐人的伟大之处,以及他作为一个人的亲切、真诚与执着。

Audio Player

Talk Talk - Inheritance

以下文字由Mark Hollis(MH)与Richard Skinner(RS)1988在BBC Radio 1的采访音频转写、翻译而来:

RS:我们今天的客人是Talk Talk乐队的Mark Hollis。我觉得首先要说的就是,这张新专辑可真是让人等了好久啊。

MH:确实。

RS:具体花了多久录制专辑?

MH:我估计差不多14个月吧,完全出于录制的原则问题;录这张专辑有两条规矩:第一是,遵循Gil Evens在作曲上的处理方式;而第二点,对于这张专辑最重要的方面,就是态度。音乐最好的状态,在我看来,是当它刚被创作出来时的状态,它最自然的状态。专辑花了那么久的原因就在于,除了存在专辑基本框架的说明,其他几乎所有内容都是自由演奏,然后经过重新拼接而成的。打个比方说,你可能和某个乐手一起工作了10个小时,最后就从其中取了10秒的音乐。但为了达到目的,这是我能想到的唯一方式了。

RS:开头的小号有点让人想起Miles Davis……“

MH:Miles Davis,没错,确实是。

RS:如果我们想考究的话,这是不是线索之一?

MH:确实是这样。我是说,这张专辑里有很多与其他音乐的联系,而与《Sketches of Spain》的联系绝对是非常重要的一个。

RS:“你一直把自己的音乐诠释为,针对现在其他人正在做的音乐而做出的反应。你认为,现在其他人的音乐有什么问题么?

MH:总的来说,我觉得现在的趋势都太过于注重单曲,太拘泥于音乐的技术性,而忽视了音乐实际的精神。你明白么,就好像对我来说,这张新专辑最重要的一点就是,它的内部有感觉可言。打个比方说,如果你进棚,录一首小样,跟花多少钱无关,小样一定比最终成品的录音要更美好。所以,这张专辑真正的意义在于,去尝试抓正那些乐手稍纵即逝的第一感受,而不是那种已经烂熟于心的受控段落。

RS:之后把这些东西拼凑起来一定是场噩梦吧。

MH:是啊。其实,拼凑组合的过程会随着你每天工作逐步落实,但有时候,真正可怕的是,去听别人演奏的那么大量的素材,然后按个红色的按钮(就全部不要了),你明白吧。

RS:是啊,判断是会变的。有时候,今天听来完美的一整段录音明天就可能被扔掉。

MH:其实,说到整段录音的概念,真正会出现录好一整段的情况只有在给歌曲录底子的时候,可能我们三个人会简单录一下。再之后,你懂的,就没有整不整段的概念了。你看,这就是我说的,为什么我认为一张像我们这么录制的专辑,不可能存在于更早的时候。这张专辑得以被以这种方式组建起来,完全得益于数字录音技术的诞生——给予大家最大限度的自由,随意选取大家演奏的最短小的一部分,甚至不在他们原本演奏的地方使用这些录音,而是把它们放在专辑的其他位置,可以用非常精细的方式编曲、配器,而又能保证所有声音都是由乐手鲜活演奏的。我觉得,对于这张专辑,Talk Talk就像是合作乐手。虽然有四个人在这张专辑中有明确的段落,但对于所有参与的人来说,这张专辑都是每个人自己的专辑。因为,专辑诞生于每一个人,而不是来自于我个人。

RS:专辑中有16名音乐人,外加切尔姆斯福德座堂的唱诗班。

MH:是啊,但你知道么,我们为了专辑中一个地方,少说试了50位音乐人。但这真不是个技术的问题——这张专辑的态度才是最重要的——而是单纯能不能理解这张专辑感觉的问题,跟技术毫无关系。我真是觉得你可以找个5岁的孩子参与这张专辑,只要他能理解它。这张专辑,讲真的,我觉得听它的人,要不就会懂,要不就完全不能理解。没有什么办法能让我说服别人去喜欢它。我也不希望这样做。我觉得,你只能跟着它的感觉走,不然你永远也不会懂。

RS:在美国,他们总把你们归类到“New Age”这个糟糕的标签下,也有人说什么氛围音乐。你怎么看?

MH:对,对。氛围音乐这东西我不懂。但是就这个词本身的意思来讲,氛围这个概念是我非常喜欢的。这张专辑的整体录制方式,就是注重自然氛围。实际上,所有声音在收音时,麦克风都放在了很远的位置,好让你能获得想要的回声,而不是通过调音台后加进去。所以这种接近自然的方式是专辑很重要的一面。

RS:演奏口琴的是谁?

MH:哦,Mark Feltham,他也演奏了我们上一张专辑。很厉害的乐手。其实,还是刚才说的,我见过的人里对音乐真有感觉的人实在不多,但他绝对算一个。

RS:教堂钢琴、管风琴,还有口琴、吉他、音色很重的吉他,这些乐器的声音有着鲜明的冲突。你是想用这些吓唬大家么?

MH:确实,我一直喜欢一个概念:相互矛盾的事情可以共存。就是这样。

RS:呃,这会惊吓到你的听众的。你知道你的听众都是谁么?有概念么?

MH:我不知道。我觉得你会知道。贯穿我们的音乐生涯,有一波核心听众一直支持着我们,如果你这么理解也可以。我觉得你应该清楚,因为我们各张专辑的变化,这波听众以外的人都来来去去的。

RS:是啊,这六年间,变化非常得大。

MH:是的,我也这么想。我是觉得,要做一张新专辑,有变化是最重要的。除非是真要展现一些发展或是变化,否则出于其他任何理由做专辑是我无法理解的。

RS:为什么选择“伊甸园”的概念?什么是“伊甸园的精神”?它的意义是什么?

MH:“伊甸园的精神”,在这一个标题下,同时涵盖了两件事情:它意味着,事物先被创造,而后又被摧毁。这就是它全部的含义。还是刚才说的概念,两件对立的事情共存。这是我喜欢这个标题的原因。

RS:整个概念是一个比喻么?比如说暗指我们的时代?我其实不想把话题弄得太严肃。

MH:是吧,可能是的。歌词和一些事情不是我特别喜欢聊的,你知道么。这些歌词对我来说很重要,而且我觉得只要对它们花上些时间,它们其实并不很令人费解。如果真的花了功夫,它们的含义会变得显而易见。但我还是觉得,就像这张专辑音乐层面的东西会随着时间推移展露自身的意义一样,歌词也会同样如此。所以我讨厌去解释……

Spirit of Eden artwork by James Marsh

RS:好吧,不说歌词,你怎么看我们在这个时代下的状态?我的意思是,在现代社会中,我们攫取的越来越多,而同时,我们可能也在越来越多的丢失基本价值。

MH:是的,可能是这样的。我最大的担忧就是社群关系的消失。

RS:你是指在城市的范围,还是国家的层面,还是其他什么?

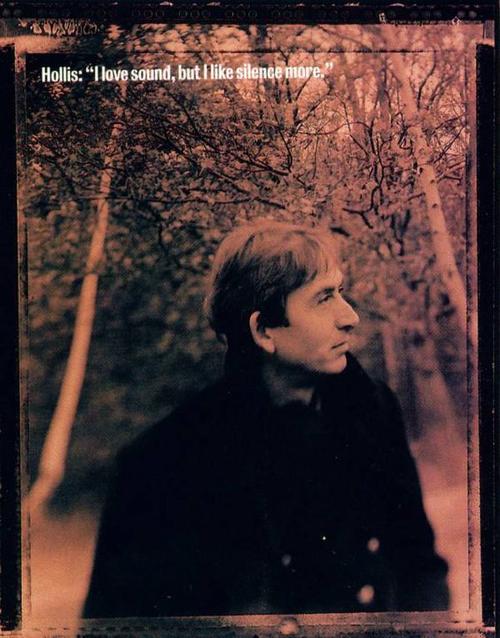

MH:我是说,每个人都越来越孤岛化,这是我最大的担忧。还有,像是收音机或是电视这样的东西;往大了说,现在有一种倾向,把这些东西都当成是一种背景噪音,不管有没有你真在关注的内容,就让它们在一边持续放着。我觉得,寂静无声是极其重要的。我觉得你明白,寂静不应该被这样对待。这是我最大的担忧,因为随着现在沟通方式的进步,所有事情都有了一种倾向,变得允许背景噪音无休止地存在,而不是去好好想想到底真正重要的是什么。

RS:是这样,真的是这样。你的新专辑,我是在CD上听的。给我的感觉是,你是考虑着CD的特点制作的它。

MH: 对。绝对是这样的。对于这张专辑……其实,我永远都不会因为是CD,就特意比在黑胶上多放几首歌。因为我讨厌那种想法——就好像你是要为了精英市场专门做些什么,想着:因为你们能买得起CD机,那我就从曲库里多给你们放上几首歌。但是,确实,这张专辑充满了极其夸张的动态,而CD可以比黑胶或是磁带更好地处理它们。

RS:它的动态范围实在是太广了。我开始播放的时候,声音开得很大,但并不知道开头那段是氛围噪音,音乐一响起来,我差点到屋外去——真是震死我了。你用了什么特殊的录音技巧,来确保这么高的声音质量么?我知道你刚才提到了数字技术。

MH:是的,的确是这样。关于制造动态的窍门,另一点就是要善用环境声音。其实,对我而言,技术上来讲,声音本身并不重要;重要的是声音中的真实感受。所以,声音不是什么大事,感受才是。其次,它其实都归功于合作的录音师。他有着对录音非常棒的见解。你知道么,我们这张专辑的录音师,Phill Brown,他的职业履历可以追溯到《Electric Ladyland》,有着在录音行业20多年的经验。正因为涉猎的工作如此之多,他有着很棒的见解。这些对于我们制作这张专辑来说,是非常重要的。

RS:还是之前说的,一切都非常自然。你没弄什么造作的东西。

MH:绝对的,绝对的。我们在要进棚录这张专辑的时候,最重要的就是搞清楚这张专辑该有的态度。至于,这张专辑最后听起来会是什么样,那是完全不得而知的。之所以说那是最重要的,是因为只要所有录制都是带着对的感觉完成的,那你就永远都不会出问题。

Talk Talk: Mark Hollis、Paul Webb、Lee Harris

RS:关于专辑中的音乐,我发现有很多使用贝斯、吉他、鼓的缓慢铺垫段落。但你恰巧又总是会释放掉铺垫带来的紧张感。之后,那种感觉就消解不见了。我想问的是,这是不是你在专辑中故意循环使用的一个点子,还是说它只是恰好就这样?

MH:确实,A面的构成是那样的。在我和Friese-Green喜欢涉猎的音乐领域,有很多作品采用的都是比5分钟更长的体式。我是说,很多那些印象派时期的音乐,它们对这张专辑的风格有很大影响。这就是为什么这一面的歌要写的超过一般长度。在这样的长度下,动态就可以呈现得格外放松、精致,其他的无声时刻也可以凸显出来。

RS:Mark,你这张专辑用的都是真的乐器。我知道你在过去的专辑里一直用的是电脑强化的器乐、合成器之类的。这样的转变是因为什么?

MH:嗯,过去完全是出于经济考虑。我是说,在《It’s My Life》时期,那样的音色处理方式就已经存在了,但它完全是节约成本的结果。当时我们没有任何其他办法负担其他录制的方法。关于新专辑,它即是我们现在有能力做到的样子。”

RS:新专辑花了不少钱吧。

MH:不少、不少,确实花了不少。我感觉得超过3万英镑。是啊。

RS:我估计也是!你会把谁看作是自己音乐上的英雄人物么?或者说,这张专辑里都体现了哪些人的影响?

MH:对于这张专辑,我觉得最主要的三个音乐时期,要我说一定是50年代末、60年代初的爵士音乐场景,50年代初的布鲁斯场景,以及上世纪与本世纪交界时期的印象派音乐。我认为这些涵盖了这张专辑所有主要的元素。

RS:我一直在听歌词,或者该说,是在努力听清歌词。给人的感觉是,当乐队开始急促演奏时,你的声音几乎都被淹没了。

MH:是啊,确实。乐队的演奏应该和其他元素一样平衡。我写歌不会写那些要服从于人声的器乐乐章。我想你知道的,想要让这张专辑达到我们期望的效果,人声的定位是非常关键的。如果人声变得太大,那它就喧宾夺主了。

RS:我感觉你对人声的混音简直为这张专辑的黑暗质感增添了一笔,就是那种情绪上的感觉。

MH:是的,没错,我也同意。

RS:这张专辑这种在风格与音量上都充满极大反差的混音方式,是你想要传达信息的一部分么?

MH:是的,没错。我只是觉得这是制作专辑应该的方式,就是这样。

RS:这可真是对一个复杂问题的简单回答啊!现在让我们来播放《Inheritance》。

MH:嗯。其实这么回答,主要是因为我没懂刚才那个问题。

采访:Richard Skinner (BBC1)

翻译:Ivan Hrozny

Mark David Hollis

Mark David Hollis

1955.1.4 – 2019.2.25